ドメインの基礎知識では、ドメインの基本についてご説明しました。このページではドメインにまつわるトラブルの事例を紹介します。

会社や組織、そして個人に至るまで、オリジナリティのあるアドレスを取得することができる「独自ドメイン」のシステム。このサイトは endlessbeat.com (えんどれすびーと どっと こむ)というドメインを取得しています。

毎年の料金を支払って、維持を継続していくわけですが、その途中にはいろんなトラブルも多くあります。

ドメイン更新忘れ・料金不足で停止するケース

そんなばかなと思うものの、一番多いのがこのドメインの更新忘れ(または決済情報の有効期限切れ)で、ドメインが無効になってしまうケース。ドメイン登録会社からは頻繁に「更新のご案内」「更新をお忘れではありませんか?」と、注意喚起のメールがやってきます。

トラブル防止の為、ドメイン登録管理機関によって、一例として期限後1ヶ月程度(機関によって異なります)は、復活できる猶予期間を設けている場合もあります。この範囲であれば、通常の更新料金で更新できる場合もあります。(契約会社の規約・料金表による)そこからさらに過ぎると、完全に復活できなくなるか、または通常金額の数倍から10倍以上など、特別料金を支払って復活というような場合もありえます。更新し忘れには十分注意しましょう。

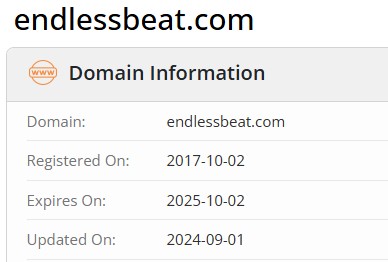

有効期限を確認する場合、こちらのリンクから確認ができます。

.com等国際ドメインの場合 - Whois

.jp等、日本の場合 – JPRS Whois

それぞれサイトにリンクし、ドメイン名を入力すると、左側のような情報がでてきます。このサイトのドメインはこの時点で2025年10月2日まで有効であることがわかります。

期限切れ後、第三者に「普通に取得」されるケース

独自ドメインを使用していた会社、団体、または個人等が、ドメインの利用目的の終了(会社の合併や解散、団体の変更や解散、予算の終了等)によって、ドメインの更新を見送る場合はよくあります。

目的が終了していますので、そこでドメインを更新せず放棄してもなんら問題がないようにも思えます。ただ、ここにとある落とし穴があります。

それまで運用していたドメインが、非常に良い文字の並びだったり、オールドドメイン(歴史の長いドメイン)でSEO(検索エンジンの最適化)に有効と思われる場合、または、その企業団体の関連会社またはライバル会社が、そのドメインの知名度を活用ないし悪用する目的で、「普通にそのドメインを取得」することも出来たりします。

更新を見送られたドメインを、第三者が取得するのは何の違法性もありません。

ただし、悪用目的で、そのサイトが以前表示していた内容を勝手にコピーして、あたかもまだその会社が存続しているかのように見せたりして、不正に個人情報を取得したり、不正に商品やサービスを提供するなどの目的に利用した場合、大きな問題になります。

また、そのドメインを利用していたメールアドレス 例: ○○○@○○.com があった場合、そのアドレスを設定して、それまでのその企業団体の元取引先や関係者が誤ってメールを送信してしまい、そのメールを受信して機密情報を取得するようなケースもあります。

こうしたトラブルを防ぐために、大手企業や危機管理に意識、理解のある企業団体は、ドメイン運用終了後も一定期間(または長期期間)ドメインだけは維持を続けるケースもあります。

ドメインが不正移管やハイジャックされるケース

不正移管やドメインハイジャックは、上記の普通の第三者取得と異なり、不正にドメインをハイジャックしたり、ドメインを不正取得したりするなどして、相手に損害を与えるケースとなります。

◆ドメインを不正移管・・・過去には多くありますが、2025年時点では、オースコードと呼ばれる認証情報を取得しないと移管が出来ないため、難しくはなってきています。ただし、ドメイン管理会社のコントロールパネルへ不正ログインされると、不正移管をされる事は現在でも十分ありえます。

→アナログな世界に例えると、○○.comという看板・案内板を勝手に盗んで、他のところに付け替えるような行為に似ています。もちろん、不正移管は情報財産を盗んだことになりますので、犯罪です。

◆ドメインハイジャック・・・ドメイン自体は有効で、問題がない場合でも、トラブルが発生し得ます。それがドメインハイジャックで、ドメインを入力したあとの、システム的な処理をする「ネームサーバー」とよばれるシステムや、その中に記載される「DNSレコード」と呼ばれる、インターネット上の番地や処理の優先順位を決める設定情報が、誰かが勝手に書き換えたとしたら・・・?ちゃんとドメインを持っているのに、違う情報が表示されたら・・・?大問題になります。

→アナログな世界に例えると、見た目、○○.comという看板・案内板はそのままで、問題も変化も無いように見えますが、こっそり、進行方向の矢印を違う方向に向けたりして、利用者を別の場所に誘導するような不正行為です。

不正移管やハイジャックなどをした第三者が犯罪集団の場合、ドメインを人質・モノ質として、身代金を要求するようなケースもあります。

ドメイン管理委託先がトラブル発生または不明になるケース

専門的な事がわからないので、プロにおまかせするというケースは一般的です。ドメイン管理を委託して、年一回または月々支払い等、費用を適正に支払って利用するケースであれば、トラブルは一般には多く発生しません。

ただ、その管理していた企業自体が、不正アクセスにあって管理情報が盗まれたりして、ドメインの機能が不全になったり前述のような更新トラブル、不正移管トラブル、ハイジャックトラブルに巻き込まれたとしたら・・・もちろん、その会社が責任をとって、再取得や紛争解決を行う事にはなるものの、別の第三者が「適正」にドメインを取得した場合は、賠償は行われても、ドメインの復活は難しいというケースもあります。

その企業が倒産、解散、合併、または管理不行き届きで適正なドメインの管理の引き継ぎ、存続のための対策が講じられないケースもありえます。そういう意味では、ドメインの管理委託先の状況、情報をしっかり得ておくことは重要です。

また、個人事業者、またはITに詳しい友人知人に委託していた場合などでも「音信不通」になってしまい、ドメインの管理継続が難しくなる場合もあります。

そもそも、ドメインの登録名義が、しっかり利用者の名義になっていればなんとかまだ手段がありえますが、委託先の企業名、個人名で登録され、その利用権を「貸与」されていた場合は、利用者なのに「第三者」となってしまうケースもありえます。

委託する場合、ドメインの登録名義、ドメインの管理メール送信先がどうなっているかをあらかじめ確認してから登録(または変更)することが重要になります。前述のWhoisで調べることができます。ドメイントラブル発生時、緊急時の対策がどうなっていて、どこまで責任を持つか、賠償するか?という事を契約書に記すのも、契約面でも対策にはなるかと思います。